Sind die erneuerbaren Energien Unprofitabel

Die erneuerbaren Energien werden nach 24 Jahren Marktteilnahme immer noch gefördert. Sind die erneuerbaren Energien unprofitabel oder warum werden sie sonst gefördert? Diese Frage beschäftigt mich in diesem Beitrag.

Eine Technologie, die nach 24 Jahren Erprobungszeit immer noch unprofitabel arbeitet, hat eigentlich keine Zukunft. Jedenfalls wäre das in der freien Wirtschaft wohl der Fall. Dort wird nach einer zu Beginn des Projektes festgelegten Zeit ein Return on Investment (ROI) erwartet. Nach meiner Erfahrung hätte man sich dafür keine 24 Jahre Zeit gelassen. Und wenn der ROI nicht eintritt, wird das Projekt normalerweise eingestellt.

Oder sind die erneuerbaren Energien immer noch „unprofitabel“ weil sie vom Staat gefördert werden? Das Thema ist komplex. Soviel sei an dieser Stelle schon mal vorweggenommen. Los gehts!

Die Förderung Nach Dem EEG (Erneuerbare Energien Gesetz)

354 Mrd.€ haben wir seit der Ausrufung der Energiewende im Jahr 2000 durch die Rot-Grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder in die Förderung der erneuerbaren Energien gesteckt. Eine gewaltige Summe, wie ich finde. Und kein Ende in Sicht. Diesem Thema habe ich einen eigenen Beitrag gewidmet. Wer sich für Details interessiert kann hier mehr dazu lesen.

Das EEG wurde mehrfach überarbeitet. Alle Parteien der sog. demokratischen Mitte waren über die Jahre daran beteiligt. Genutzt hat es offenbar wenig. Die erneuerbaren Energien sind immer noch unprofitabel, sonst müssten sie ja nicht mit staatlichem Geld gefördert werden. Das ist meine ganz persönliche Schlussfolgerung daraus. Liegt es ganz grundsätzlich an der Technologie oder an den festgelegten Regeln durch die Politik. Die Antworten auf diese Fragen wollte ich mir selber erarbeiten und hab mich an die Recherche gemacht.

Sind Die Erneuerbaren Energien Unprofitabel, Weil …

die Technologien in Deutschland nicht profitabel eingesetzt werden können?

Bei der Technologiefrage geht es im Wesentlichen um Windenergie und Photovoltaik (Solarenergie). Klar ist, das in Deutschland der Wind unterschiedlich oft und stark weht, je nachdem wo sich ein Windrad befindet. Grob kann man sagen, im Norden und an der See weht der Wind häufiger als im Süden der Republik. Bei der Sonne ist es umgekehrt. Sie scheint im Süden häufiger und länger als im Norden. Aber beide Technologien haben ihre Nachteile. Wenn die Sonne nicht scheint, das ist regelmäßig nachts der Fall, wird kein Strom produziert. Ist es bewölkt, entsprechend wenig. Auch ein Windrad kann ohne Wind keinen Strom produzieren. Soviel kann man mit logischem Menschenverstand nachvollziehen. Aber wie ist das denn nun konkret mit der Auslastung der Anlagen in Deutschland? Antwort Fehlanzeige! Die Betreiber schweigen sich aus.

Deshalb hat die NZZ (Neue Zürcher Zeitung) aus der Schweiz sich aufgemacht und eigene Berechnungen angestellt.

„Windkraft In Deutschland: Große Versprechen, Kleine Erträge.“

Die Ergebnisse sind ernüchternd. Knapp ein Viertel der Anlagen hat einen Auslastungsfaktor von weniger als 20%. Lediglich 15% der Anlagen haben eine geschätzte Auslastung von mehr als 30%. Aber ist das auch die Antwort auf meine Eingangsfrage? Ab welchem Auslastungsgrad lassen sich Windkraft und Solar in Deutschland eigentlich profitabel betreiben? Ich muss schlicht eingestehen, ich habe keine fundierte Antwort gefunden, lediglich Einschätzungen von sog. Experten. Mit Fakten von den Betreibern wäre das sicher fundierter möglich. Doch die fehlen. Ich frage mich jetzt, warum werden die Fakten nicht transparent zur Verfügung gestellt? Was gibt es zu verbergen?

Sind Die Erneuerbaren Energien Unprofitabel, Weil …

es die Förderung des Staates gibt und der Strommarkt erneuerbare Energien benachteiligt?

Zunächst muss man wissen, dass Strom im Vergleich zu anderen Waren eine Besonderheit aufweist. Strom ist leitungsgebunden und nicht speicherfähig, jedenfalls nicht in großen Mengen. Das was produziert wird muss im selben Moment auch abgenommen werden. Angebot und Nachfrage müssen immer in Balance sein, sonst kollabiert das Stromnetz.

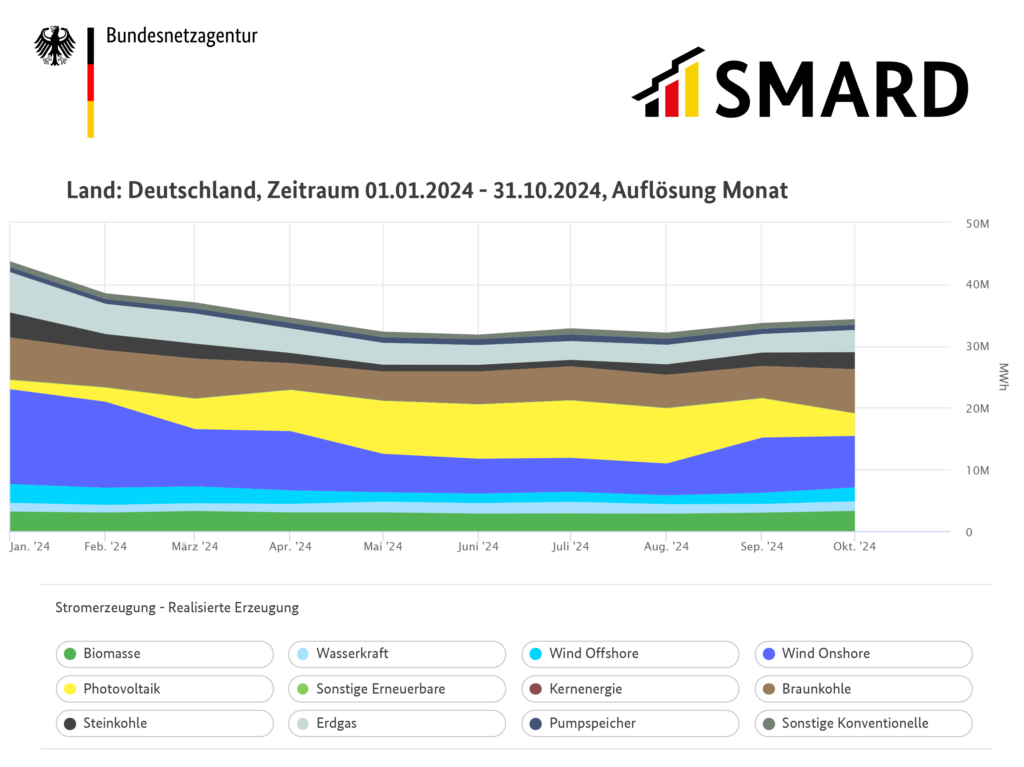

Dann ist es notwendig, die aktuelle Struktur des Strommarktes zu verstehen, um Antworten zu finden. Zum Einstieg eine aktuelle Übersicht zur Stromerzeugung im Jahr 2024 durch die verschiedenen Arten von Kraftwerken.

Die Strombörse

Eines vorweg. Der Strommarkt ist richtig komplex geregelt. Wer jetzt weiterliest, braucht eine gute Portion Ausdauer, Hartnäckigkeit und den absoluten Willen das jetzt verstehen zu wollen. Denn so einiges hört sich im ersten Moment paradox an. Okay, ich hab euch gewarnt.

Die EEX (European Energy Exchange) befindet sich in Leipzig und ist der größte Handelsplatz für in Deutschland produzierten Strom. Die EPEX (European Power Exchange) befindet sich in Paris. Dort wird Strom auf zentraleuropäischer Ebene gehandelt. Die Strombörse besteht aus Teilmärkten mit unterschiedlichen Preisen. Anders als an den Börsen der Kapitalmärkte haben Privatpersonen hier keinen Zugang.

Der Terminmarkt

Hier werden Stromlieferungen mit längerem Vorlauf, bis zu mehreren Jahren, gehandelt. Stromkäufer wollen hier längerfristige Planungssicherheit in Bezug auf einen stabilen Strompreis. Dafür sind sie bereit einen entsprechenden Preisaufschlag zu zahlen. Zum Beispiel Stadtwerke und Industriebetriebe kaufen hier ihren Strom ein.

Im Jahr 2023 wurden über diesen Markt ca. 88 % der gesamten Strommenge gehandelt.

Der Spotmarkt

Am Spotmarkt wird kurzfristig lieferbarer Strom (1-2 Tage) gehandelt. Dafür wird zwischen dem Intraday Handel (am gleichen Tag) und dem Day-Ahead Handel (nächster Tag) unterschieden. Hier wird der Großhandelspreis oder auch Market-Clearing-Price (MCP) festgelegt.

Die Preisbildung

An der Strombörse bestimmen Angebot und Nachfrage den Börsenpreis. Jede Stunde wird ein neuer Börsenpreis festgelegt. Um die Nachfrage zu bedienen, werden solange anbietende Kraftwerke zugeschaltet bis die Nachfrage gedeckt ist. Das Kraftwerk mit dem teuersten Angebotspreis – das sog. Grenzkraftwerk bestimmt den Markträumungspreis oder auch MCP. Dieser ist dann für alle Kraftwerke im Einsatz gültig, auch wenn sie vorher zu unterschiedlichen Preisen angeboten haben.

Die Kraftwerke, die in der Lage sind zu günstigeren Preisen anzubieten als das Grenzkraftwerk, generieren dann einen Gewinn. Dieser Deckungsbeitrag kann dann z. B. für den Ausgleich von Fixkosten verwendet werden.

Nachdem ich soweit recherchiert hatte, tauchten bei mir die ersten Fragezeichen auf. Warum muss ich einen Deckungsbeitrag generieren um alle Kosten der Stromerzeugung abzudecken?

Nach meinem betriebswirtschaftlichen Verständnis biete ich ein Produkt zu einem Preis an, der mindestens die gesamten Kosten (Vollkosten) von Produktion und Vertrieb abdeckt. Ebenso sollte eine Gewinnmarge enthalten sein, um mit dem Gewinn Zukunftsinvestitionen tätigen zu können.

Die Ursache findet sich bei genauerer Betrachtung der Regeln am Strommarkt. Die oben beschriebene Preisbildung findet nämlich nur auf Basis der Grenzkosten zur Stromerzeugung statt. Fixkosten, z.B. für Personal oder die Kosten für Erstellung und Rückbau eines Kraftwerkes finden hier keine Berücksichtigung. Paradox, oder!? Warum das so geregelt ist, habe ich bisher noch nicht herausfinden können. Deshalb ist hier ein erster Ansatzpunkt für mich, wenn es darum geht über Veränderungen nachzudenken.

Merit-Order-Prinzip

Dieses Modell ist ebenfalls noch Bestandteil der Preisbildung. Deshalb müssen wir auch darauf noch einen kurzen Blick werfen. Die Merit – Order legt die Einsatzreihenfolge der stromproduzierenden Kraftwerke an der Strombörse fest. Dabei werden zunächst die günstigsten Anbieter zugeschaltet. Das sind in der Regel die erneuerbaren Energien, weil sie Grenzkosten nahe null haben. Erst wenn dann noch Bedarf besteht, werden weitere Kraftwerke in der Reihenfolge der Höhe ihrer Grenzkosten dazu geschaltet.

Das bedeutet doch in der Konsequenz, je mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, desto günstiger wird der Strompreis. Weil die ganz teuren Kraftwerke (Gas) nicht mehr zum Zuge kommen. Ist ja super, könnte man im ersten Moment denken. Wenn da nicht die EEG – Förderung wäre.

Die EEG – Förderung

Je niedriger die Strompreise durch die erneuerbaren Energien sind, desto höher fällt die Förderung durch den Staat aus. Die Förderung gleicht ja bekanntlich die Differenz zwischen Markterlösen und Vollkosten der erneuerbaren Energien aus. Das ist ein Teufelskreis für den Stromkunden oder den Steuerzahler. Bezahlt werden muss in jedem Fall. Hier ist aus meiner Sicht etwas falsch im System. Nächster Ansatzpunkt für mich, um über Veränderungen nachzudenken.

Meine Sicht der Dinge

Es gibt zum Abschluss dieses Beitrages viele offene Fragen. Die Frage der profitablen Auslastung von Wind- und Sonnenenergie bleibt offen. Sollte mit den in Deutschland möglichen Auslastungsgraden kein profitabler Betrieb möglich sein, dann wäre die ganze Energiewende technologisch ein großer Irrtum. Auf jeden Fall ein Fass ohne Boden, wenn immer weiter staatliche Förderung notwendig wäre. Ich denke, diese Erkenntnis wäre ein sog. Worst-Case-Szenario.

Sind Die Erneuerbaren Energien Unprofitabel?

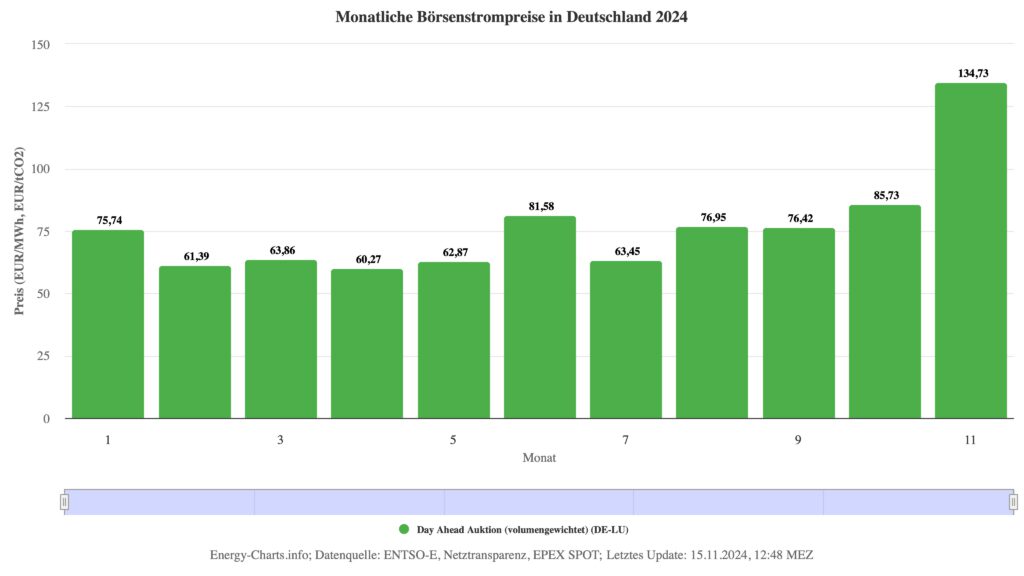

Das war die Fragestellung dieses Beitrages. Um der Sache etwas näher zu kommen, lasst uns einen Blick auf die durchschnittlichen Börsenstrompreise des Jahres 2024 werfen. Hier ist die Grafik.

Unter dem Gesichtspunkt der Vollkostendeckung wird für einen Anbieter von erneuerbaren Energien der Strommarkt in dieser Form zu einer riskanten Angelegenheit. Zumindest am Spotmarkt. Inwieweit die Preise am Spotmarkt die Preise am Terminmarkt beeinflussen, ist intransparent.

Die Gestehungskosten für ein Windrad Onshore liegen 2024 laut einer Studie des Fraunhofer Instituts zwischen 43 und 92 €/Mwh. Photovoltaikanlagen liegen je nach Typ zwischen 41 und 144 €/Mwh.

Verglichen mit den erzielbaren Preisen wird es hier für den einen oder anderen Betreiber schwierig. Da verlässt man sich doch lieber auf die Förderung des Staates. Die ist sicherer.

Aber diese Förderung gehört nach meinem marktwirtschaftlichen Verständnis nach 24 Jahren abgeschafft. Eine Technologie muss sich von alleine am Markt behaupten können. Ansonsten ist es die falsche Technologie. Allerdings muss der Markt auch nach marktwirtschaftlichen Kriterien funktionieren können. Hier die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen ist Aufgabe von Politik.

Dafür braucht es eine klare Strategie und kein Stückwerk.

Ansatzpunkte Für Veränderungen

Zunächst sollten die Regeln für den Strommarkt an die Strategie angepasst werden. Das Grenzkostenmodell scheint mir nicht mehr zeitgemäß zu sein. Es benachteiligt die erneuerbaren Energien.

Auch das Merit-Order-Prinzip muss überdacht werden. Das Ziel der aktuellen Politik ist doch, irgendwann nur noch zwei Stromerzeugungsformen zu haben. Das sind die erneuerbaren Energien und Gaskraftwerke zur Absicherung der Netzstabilität, falls die erneuerbaren Energien mal nicht ausreichen sollten. Dann braucht es meiner Ansicht nach kein Merit-Order-Modell mehr.

Mit der Reform des Strommarktes müssen wir jetzt anfangen, damit wir zumindest aus der Förderung neuer Anlagen herauskommen. Möglichst auch aus der Förderung alter Anlagen.

Mir ist bewusst, dass die Veränderung von Stellschrauben in diesem komplizierten Markt weitreichende Auswirkungen auf den Strompreis für die Endverbraucher haben können. Das muss bei allen Überlegungen natürlich auch im Blick behalten werden.

Das Ziel von Veränderungen muss doch sein, dass Strom in Deutschland durch die erneuerbaren Energien endlich deutlich günstiger wird. Damit Privathaushalte entlastet werden, die Industrie wieder wettbewerbsfähig wird und damit die Energiewende zum Vorteil aller gelingen kann.